曼荼羅アーティストの大迫弘美です。

おもにボールペンを使った曼荼羅アートを描いています。

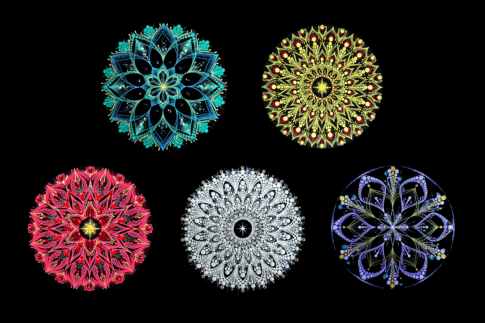

原画「天恵」

曼荼羅アートは、「中心から外に向かって規則的に広がる幾何学的な模様」で描かれています。

そのおもな特徴は「中心がある」「対称に描かれる」の2つです。

これを踏まえて描くと、きれいな曼荼羅模様が描けるようになりますよ♪

この記事で分かること

曼荼羅アートとは

曼荼羅アートとは、基本的に「中心から外に向かって規則的に広がる幾何学的な模様」のことです。

宗教的な曼荼羅に比べて、色や形、デザインが自由であり、いわば自分の世界観を描くアートのことです。

曼荼羅アートの基本的な特徴

原画「gate of dream」

原画「gate of dream」

曼荼羅アートの図案は、中心から広がる幾何学的な模様が特徴で、見ているだけで心が整うような効果があります。

基本的な特徴には、

などがあります。

中心から描くことで、心理的にも内から外へと向かい心を解放する効果があるとされています。

宗教的曼荼羅との違い

曼荼羅は宗教の儀式や修行で使われてきた神聖な図であり、長い歴史と深い意味があります。

ではその「宗教的曼荼羅」と、描く瞑想としてセラピー効果も期待され、世界中で楽しまれている「曼荼羅アート」とはどこが違うのでしょうか。

違いを見てみましょう。

宗教として使われる曼荼羅:

原画「輪廻」

曼荼羅アート:

中心から放射状に広がる幾何学模様という構造は同じでも、その描く目的は「心を整える」「集中力を高める」「癒し」など、よりパーソナルで日常的です。

花や葉っぱ、動物などの自然のモチーフを組み合わせて、独自の感性で自由に描けるのも魅力。

最近では塗り絵やワークショップのテーマとしても人気です。

また、曼荼羅アートは特別な道具がなくても始められるため、初心者でも気軽に楽しむことができるのも魅力の一つです。

曼荼羅アートを描くことで得られる癒しの効果

細かな点描の作業風景。集中してゾーンに入る

曼荼羅アートは「描く瞑想」といわれています。

集中力が高まり、脳内がリセットされることが知られています。

その理由として、

- 日常にはない単純作業の繰り返しが ざわつく思考をストップさせる

- 描く作業だけに没頭し、いわゆる「ゾーン」に入り込む

- 図形を書く、または色を自ら選ぶことにより自己の解放に繋がり喜びを得る

などが挙げられます。

セラピーとしても利用される曼荼羅アートで得られる癒しの効果は、

などがあります。

曼荼羅アートの図案には、描いた人のそのときの気分や内面の状態が自然とあらわれます。

「今日は柔らかな線が多いな」あるいは「細かい模様がぎっしり詰まっているな」そんな変化に気づくことで、自分自身の今の状態を見つめ直すきっかけにもなり得るのです。

図案を描くためのアイデアとヒント

曼荼羅アートは「どんな図案にしよう?」と迷う時間も楽しいもの♪

ここでは描くときのヒントになるアイデアを3つご紹介します。

幾何学模様から広がる曼荼羅図案

曼荼羅アートといえば、やはり幾何学模様です。

円、ひし形、涙型など、基本的な形を繰り返し配置するだけでも美しいパターンが生まれます。

まず、定規やコンパス、分度器を使って放射状に線を描きます。

そしてお好みの幾何学模様を放射状の線に合わせて回転させます。

以下の動画を参考にしてみてくださいね。

シンプルな形から始めましょう。

図形を増やして少しずつ複雑にし、自分好みの曼荼羅アートに仕上げてみましょう。

花や植物のモチーフを使った図案

花や葉っぱを曼荼羅アートのモチーフに使うのもビギナーには楽しいものです。

対称を意識して描くとより曼荼羅アートらしくなります。

放射状に線を書いて、それを目印に花や葉を描くと書きやすいです。

このようなモチーフは、曼荼羅塗り絵にも最適です。

動物を描くのも楽しいですね。

応用編 あえて非対称形にする

非対称に描くときも、中心のモチーフは対象で描くと曼荼羅アートらしくなります。

周囲の装飾はバランスを見ながら書き足しましょう。

曼荼羅アートの下絵のコツ:

初心者でも楽しめる!図案の描き方

コンパスや定規など図案を書くための道具

図案を書くために必要な道具は、

- 用紙

- コンパス

- シャープペンシル(鉛筆)

- 分度器

- 定規

- 消しゴム

- 下敷き です。

ほとんど100均で手に入れることができますが、使い心地の良いものを使うようにしましょう。

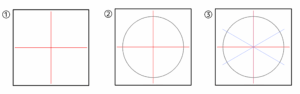

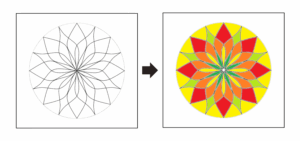

図案の書きのポイントとコツ(円型の曼荼羅アートの場合)

- まずは、曼荼羅アートを描く中心を決めます(十字線を引く)。

- そして、中心に描きたい大きさの円を書きます(外周の円)。

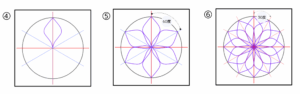

- ガイドの線(青い線)を、中心から任意の角度(この場合は60度)で書き入れます。

- ③で書いたガイド線の中心に合わせてモチーフを書きます。

- 60度のガイド線に合わせてモチーフを回転させて書くと⑤になります。

- ※③のガイド線を30度にすると⑥になります。

モチーフが同じでもガイド線の角度によって模様が変わります。

四角形の曼荼羅アートを描くときも、図案の書き方は同じです。

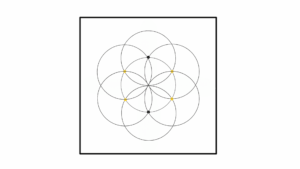

コンパスを使った図案(シードオブライフ)

シードオブライフをアレンジした原画「will」

シードオブライフをアレンジした原画「will」

「シード・オブ・ライフ(Seed of Life)」は、神聖幾何学模様の基本的なパターンの一つです。

7つの円が重なり花のような形をしています。

神聖幾何学模様とは古代から世界各地でみられる模様です。

曼荼羅アートとは別物ですが、その神聖さから曼荼羅アートのモチーフにされています。

その神聖幾何学模様のなかでもシンプルな模様が「シード・オブ・ライフ」です。

シンプルゆえに、アレンジを加えてオリジナリティを出すこともできます。

ぜひ書き方を覚えてくださいね。

シード・オブ・ライフの書き方

アート作品として仕上げよう

図案が出来たら、仕上げの画材を使ってアート作品に仕上げましょう。

好みの画材を使って色を塗ると、世界で一枚の作品になりますよ。

ミリペンでシンプルに

ミリペンとは、製図やイラスト、マンガなどでよく使われる線画で使われるペンです。

ペン先が0.03mm〜1.0mm程度と幅広く、なめらかに描くことができます。

- Sakura Pigma Micron(サクラ ピグマ・マイコロン)

- Copic Multiliner(コピック マルチライナー)

- uni PIN(ユニ ピン)

など、いろいろなメーカーがあります。

ペン先の太さもさまざまでカラーもメーカーによって違いますので、好みのものを見つけるのも楽しいです。

そしてミリペンで描くときのコツは、

などです。

お絵かきアプリや色鉛筆などを使って塗り絵として楽しむ

図案が出来たら色を塗って楽しみましょう。

色鉛筆やクレヨンで塗るのも楽しいですし、パソコンにデータとして取り込んでペイントなどのアプリを使うとあっという間に仕上がります。

※アプリで色付け

※アプリで色付け

ただ曼荼羅アートの癒しの効果を高めるには、手を使って「塗る」ことをおススメします。

その理由はおもに3つ。

ボールペンで作品に仕上げる

ボールペンで描いた原画「transformation」

ボールペンで描いた原画「transformation」

色鉛筆やクレヨンと同じように、カラーボールペンも画材の一つになります。

ボールペンだけではなく、マーカーペンも使うと表現の幅が広がります。

おもなメーカーと特徴をまとめました。

カラーバリエーションも豊富。

ペンで描くときに、点描で塗るだけではなく、「線」や「丸○」を組み合わせて描くと表現豊かな作品に仕上げることができます。

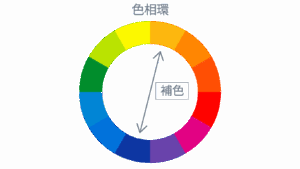

配色のポイント

曼荼羅アートを仕上げる時の色パターンには、単色・2~3色・多色使いがありオリジナリティが発揮される部分です。

それぞれのコツを以下にまとめました。

単色:ペンによって明度(色の明るさ)が違うので数種類のペンを使ったり同じ色でもペンの太さを変えたりして描くと奥行きのある作品になる。 2~3色:色相環で隣あう色は調和のとれた色合いになる。一方、対角にある補色同士はビビットな印象になる。3色にする場合は、隣り合う色に補色となる色を足すとよい。 多色:色相環を意識してバランスを見ながら描くとよい。

多色使いで描いた原画「いのちの煌めき」

多色使いで描いた原画「いのちの煌めき」

まとめ