曼荼羅アーティストの大迫弘美です。

主にボールペンを使った曼荼羅アートを描いています。

曼荼羅(マンダラ)は、古代から現代に至るまで人々の心に深く関わってきた神秘的なデザインです。

瞑想や宗教的な意味合いだけではなく、現代では、アートやセラピー、インテリア、そして心が整うアイテムとしても親しまれています。

この記事で分かること。

- 曼荼羅の歴史

- 世界中にある曼荼羅のデザイン

- 誰でも楽しめる曼荼羅アートの魅力

癒しと自己探求のための曼荼羅と曼荼羅アートの楽しみ方を紹介します。

目次

曼荼羅の歴史

曼荼羅(マンダラ)とは

曼荼羅(マンダラ Manda-la)はサンスクリット語で、「円」「本質を得る」「中心がある」という意味があります。

漢字の「曼荼羅」はマンダラという音に字を当てたもので、文字そのものには意味はありません。

曼陀羅と書くこともあります。

曼荼羅とは密教における仏様の世界観を表したものです。

難解な経典を像や絵柄にして人々に伝えました。

曼荼羅には、絵曼荼羅(紙や布に描いたもの)、砂曼荼羅(砂で描いたもの)、立体曼荼羅(像で表現したもの)があります。

僧侶たちの修行や瞑想、儀式に使われ、仏教とともに世界に広がりました。

曼荼羅の始まり

古代インドにその始まりがあると言われています。

バラモン教やヒンドゥー教の儀式において神仏の教えを図形やシンボルで描いていました。

それが仏教に取り入れられたのが曼荼羅の始まりとされています。

仏教の広がりとともに、曼荼羅も色や形を変え世界中に広がりました。

チベット仏教で描かれている砂曼荼羅は、今もなおその原型を伝えています。

日本での曼荼羅

※2023.6撮影

日本では平安時代に空海(弘法大師)が中国で密教を学び、「金剛界曼荼羅」「胎蔵界曼荼羅」を持ち帰りました。

どちらの曼荼羅も大日如来が中心に描かれ、2つの曼荼羅を合わせて「両界曼荼羅」といいます。

「金剛界曼荼羅」は、大日如来の智慧を表しています。

金剛とはダイヤモンドのことですから、その智慧は揺るぎないものだということですね。

一方、「胎蔵界曼荼羅」は、大日如来の慈悲を表しているとされています。

胎蔵とは胎内で育むという意味があり、その慈悲で人々を悟りの道へと導くとされています。

世界中にある曼荼羅のデザイン

曼荼羅構造とは

中心から外側へ規則的に幾何学模様を並べた円型または四角形でデザインのことを曼荼羅構造といいます。

曼荼羅構造を取り入れたデザインは、仏教だけに留まらず文化や建築、アートにも取り入れられています。

その特徴には、

- 中心性:中心から規則的に、円型または四角形に広がる

- シンメトリー:その多くが左右対称に作られ、調和やバランスが表現される

- 内→外へ放射状に広がる:内と外の繋がりや社会性、心理的な広がりが表現される

などがあります。

チベット仏教の曼荼羅

-Wikimedia Commons/File:Hevajra_Mandala.jpg

チベット仏教の曼荼羅は、神聖な宮殿を意味し、中央に大日如来を、東西南北の四方にそれぞれ菩薩さまを配しています。

曼荼羅の四方には城壁のようなものが表現され、中心である心の内部に向かうことが困難であることを示しています。

僧侶たちは瞑想の中で曼荼羅の中心に向かい、悟りへと導かれていくのです。

また、砂曼荼羅は極彩色に色付けした砂を用いて描く曼荼羅です。

数日から数週間かけて描き、完成すると破壊して川に流します。

流される砂は僧侶たちの祈りとともに、川から海へ世界に広がるのです。

イスラム圏の幾何学模様

ウズベキスタン 古都サマルカンドにあるティラカリ・マドラサ(学院)

イスラム美術の特徴として知られるの幾何学模様は、単なる装飾ではなく宗教的な意味があるといわれています。

イスラム教では偶像崇拝が禁じられているため、パターンや抽象的な形を連続して用い「完全性や永遠性」を表現しているのです。

この幾何学模様は、とても緻密で繰り返される構造が特徴です。

これにより「秩序」「調和」などが表現され、人々に曼荼羅と同じような瞑想的な感覚をもたらします。

世界に広がる曼荼羅アート

曼荼羅アートとは、基本的に「中心から外に向かって規則的に広がる幾何学的な模様」のことです。宗教的な曼荼羅に比べて、色や形、デザインが自由であり、いわば自分の世界観を描くもの。

独自の世界観を描けることから、内にある自分の世界とその外側を繋ぐアイテムとして世界中で愛されています。

曼荼羅アート(Mandala Art)は世界共通語になっているのです。

その特徴としては、

- 中心から放射状に円型または四角形に広がるデザイン

- 点や線、円、花模様などの繰り返しで描く

- 直感や感情にまかせて描くこともある

- 描くことで瞑想状態やリラックス効果が得られる

などが挙げられます。

曼荼羅アートは自己表現のアイテムでもあり内なる自分を見つめるツールでもあるのです。

誰でも楽しめる曼荼羅アートの魅力

豊富な画材でいろいろな曼荼羅アートが楽しめる

ミリペンで描いた曼荼羅アート

曼荼羅アートは、画材・材料によってさまざまな種類があります。

- パステル:粉末状の顔料を固めたもの

- ボールペン・ペン:カラーボールペンやミリペン、マーカーペンなどを使う

- 色鉛筆:話題になった大人の塗り絵など本も多く出ている

- アクリル絵の具:ドットペンを使い〇を多用した表現が多い

- 糸:板に釘を打ち付けて糸をかける。針で縫うタイプもある

- 樹脂:樹脂で立体的に表現したもの

- 刺繍:クロスステッチやビーズ刺繍で曼荼羅を表現

- 編み物:かぎ編みで曼荼羅を表現したものが多い

などがあります。

パステルで描いた曼荼羅アート

様々な画材がある中で、私が取り入れているのはペンで描く曼荼羅アートです。

以前はパステルでも描いていましたが、粉にしたパステルが風で飛んだり愛猫に踏まれたり(笑)しました。

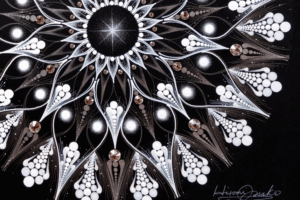

ボールペンで描いた曼荼羅アート

一方、ペンだと比較的に周囲を気にする心配がなく、紙一枚ボールペン一本から描ける手軽さから私は2017年から現在まで描き続けています。

ペンで描く曼荼羅アートは身近な道具で始められる

原画「愛から始まる」

ペンで描く曼荼羅アートは、ペンと用紙があれば始められるアートです。

カラーバリエーション豊富なボールペンやマーカーペンを使って、色とりどりの曼荼羅アートを楽しむことができます。

意外に知られていないのが、ペンの種類が多くて色のバリエーションも豊かであること。

インバウンドの方たちにも日本の文房具は人気のアイテムで、たくさん買って帰られているそうです。

私も文房具屋さんに行くと楽しすぎで帰るのを忘れてしまいます(笑)

その他に必要な道具は、シャープペン、消しゴム、コンパス、定規、分度器、消しゴム、下敷きがあれば大丈夫です。

小学生の時の筆箱の中身と同じですね。

その多くは100均で揃えることができます。

お楽しみに♪

曼荼羅アートを描くことで得られる癒しの効果

曼荼羅アートは「描く瞑想」といわれています。

中心から描き始めることで、内なる自分と向き合うことができるのです。

また、外側に向かって描くため、心の内部から外へと向かうことと同期して心が解放されていきます。

それによって、隠れていた才能が開くことがあります。

私の講座に来る生徒さんの中には、本当にやりたかったことを気づいて新しく一歩を踏み出した方が数多くいます。

「もしあの時受講していなければ、今の私はいない」と、先日も言われたばかりです。

原画「最後の花火」

修行ではありませんが、曼荼羅アートは自分と向かい合うことができるツールです。

色や形を自ら選ぶことで隠していた内面が表現され、その単純な作業から深い瞑想状態へと入り、セラピー効果があるともいわれています。

深く集中することで、日常の喧騒から離れて、脳内がリセットされます。

結果、スッキリ感やリラックス効果を得ることができるのです。

思考が整理されるため、自分自身の本質にたどり着き、人生の本来の目的を思い出すこともあります。

本当にやりたかったことはこれだ!と思い出すのです。

つまり曼荼羅アートは、宗教や文化の中で育まれながら、今ではアートやセラピー、自己探求のアイテムとして注目されています。

癒しの効果をまとめると、

- 内なる自分と出会える

- 心が解放される

- 深い集中で脳内リセット

- スッキリ感やリラックス効果が得られる

- 思考が整理される

- 人生の本来の目的を思い出す

- 隠れていた才能が開く

祈りを広め悟りをひらく修行で使われていたものから、自己の本質へと導くものとして親しまれているのです。

まとめ

※サマルカンドの壁画にインスパイアされた原画「go in peace」