曼荼羅アーティストの大迫弘美です。

主にボールペンを使って曼荼羅アートを描いています。

「曼荼羅(マンダラ)」と聞くと、美しく幾何学的に配置された模様や、円形の塗り絵アートを思い浮かべることが多いかもしれません。

近頃では、曼荼羅塗り絵やアートセラピーとしても人気を集めています。

しかし、曼荼羅とは本来、仏教や密教において修行や儀式などで用いる仏様の世界観を視覚化した図像(=視覚的に表現したもの)のことです。

この記事では、曼荼羅の語源、宗教的な意味や歴史、そして現代における活用法まで紹介します。

曼荼羅の意味を深く理解することで、みずから描く曼荼羅アートにも新たな視点が加わり、より豊かな表現や癒しにつながるでしょう。

この記事で分かること

- 曼荼羅の本質とは

- 仏教における曼荼羅の意味

- 曼荼羅のスピリチュアル的意味

- 日常に曼荼羅を取り入れる方法

目次

曼荼羅とは何か?その本質を知る

サンスクリット語「manda la」の意味

曼荼羅はサンスクリット語の「manda la(マンダラ)」が語源で、「円」「輪」「中心がある」「完全性」などを意味します。

この「円」は、そのカタチ以上の意味を持ち、宇宙の秩序や調和、心の中心、精神統一の象徴として表現されています。

また、「manda la」は古代インドにおいて神聖な儀式や瞑想の対象として使われ、心の内側と宇宙の外側をつなぐ媒体として機能してきました。

言い換えれば、曼荼羅は内と外、自己と他者、秩序と混沌を統合する存在なのです。

中心から広がる構造の意味

ウズベキスタン 古都サマルカンドにあるティラカリ・マドラサ(学院)

ウズベキスタン 古都サマルカンドにあるティラカリ・マドラサ(学院)

日本語の「曼荼羅」という言葉はサンスクリット語「manda la(マンダラ)」の音にあて字をしたもので、文字自体には意味はありません。

曼陀羅と書くこともあります。

曼荼羅は、中心から外に向かって秩序立てて広がっていく構造をもっています。

その構造自体が「自己の内面を見つめ、外の世界と調和する」精神的なプロセスを象徴しています。

私たちが曼荼羅に惹かれるのは、自分を知りたいあるいは自己を解放したいという、そもそもの欲求の表れなのです。

曼荼羅の中心は宇宙の根源や仏の象徴とされ、そこから広がる模様は無限の生命力や知恵の展開を示します。

構造は極めて緻密でありながら柔軟で、多様な文化や宗教にも応用される普遍性を持っています。

そのため、曼荼羅の構造は、建築やインテリア、アートやアクセサリーにまで応用され、世界各地に拡がっています。

👉 関連リンク:

見た目以上の深い象徴性

曼荼羅は一見すると美しい模様やパターンに見えますが、その奥には宇宙、自然、精神、感情、エネルギーといった広範な領域の象徴が織り込まれています。

色、形、配置に至るまで、それぞれが意味を持ち、曼荼羅を見る人の精神状態や意識の深層と共鳴します。

日本では空海が唐から密教とともに両界曼荼羅を持ち帰ったのは平安時代です。

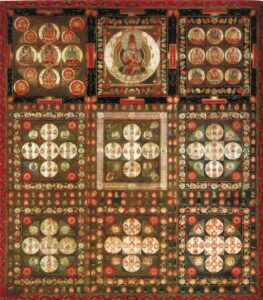

両界曼荼羅(金剛界曼荼羅、胎蔵(界)曼荼羅)に描かれるその配置にも意味があり、智慧と慈悲の悟りの両側面を表しています。

曼荼羅は芸術作品であると同時に悟りの象徴であり、観る者にとっては精神的なツールでもあるのです。

中心から広がる(または中心へと還る)曼荼羅を通して自分自身の内側を探求することは、人生の意味を見出す旅に似ています。

芸術、宗教、哲学、心理学などあらゆる側面から曼荼羅を読み解くことで、より深い気づを得られるのです。

仏教における曼荼羅の意味と歴史

修行と瞑想のツールとしての曼荼羅

By Tibetan, Central Tibet, Tsang (Ngor Monastery), Sakya orderDetails on Google Art Project – qQErBDO0BtuQsQ at Google Cultural Institute maximum zoom level, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76936937

By Tibetan, Central Tibet, Tsang (Ngor Monastery), Sakya orderDetails on Google Art Project – qQErBDO0BtuQsQ at Google Cultural Institute maximum zoom level, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76936937

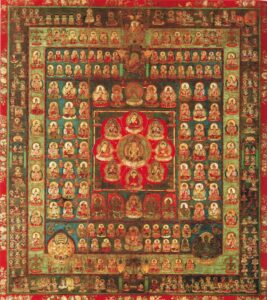

曼荼羅は仏教、とくに密教(真言宗やチベット密教)において、非常に重要な修行ツールとして使われてきました。

曼荼羅の中には多くの仏や菩薩が系統立てて描かれ、それぞれの配置に意味があります。

修行者はその曼荼羅を通して、宇宙の真理を視覚的に学び、瞑想により悟りへの道を進みます。

曼荼羅は視覚的な「教えの図」であり、同時に修行のガイドなのです。

瞑想時に曼荼羅を見つめることで、集中力が高まり、心の内奥にある仏性との対話が促進されるとも言われています。

👉 関連リンク:

空海がもたらした両界曼荼羅

By Anonymous – Impressions, Number 33, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26589820

By Anonymous – Impressions, Number 33, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26589796

前述したように、日本に曼荼羅が伝わったのは、平安時代に弘法大師・空海が唐から密教を持ち帰ったことによります。

彼は密教の中心教義である「両界曼荼羅(りょうかいまんだら)」を伝えました。

- 胎蔵界曼荼羅は、慈悲と命の源を象徴し、宇宙の根源的なエネルギーを表現。

- 金剛界曼荼羅は、智慧と真理への道を象徴し、厳しくも確かな悟りの導きを示しています。

この両界曼荼羅は、真言宗の本堂や寺院の壁画などでもよく見られます。

曼荼羅は静的な絵画ではなく、修行者がその中に心を投影し、精神の旅を進めるための精神地図としての役割も担っているのです。

即身成仏と曼荼羅の役割

空海が提唱した密教では、曼荼羅を用いた修法によって「即身成仏(そくしんじょうぶつ この身このままで仏になれる)」が可能とされました。

曼荼羅は、修行者が自身の中にある仏性と向き合い、視覚化し、それを悟るための具体的な手段でした。

曼荼羅の構造は仏さまの世界そのものであり、それを通じて悟りの体験を促すための神聖なツールです。

また「即身成仏」という教えは、今の私たちにとって「ありのままでいい(素のままでいい)」という気づきに導きます。

曼荼羅を観ることで、自分の中の仏性に気づき、素のまま、本質のままで生きれるようになっていくのです。

スピリチュアルとアートの視点から

曼荼羅とエネルギーの関係

現代では、曼荼羅はチャクラやオーラといったエネルギー体系とつながるものとしてもとらえられています。

このように、宗教的なツールではない中心から広がる曼荼羅構造を持つデザインのことを私は「曼荼羅アート」と呼んでいます。

色ごとの意味や形の構造が、私たちの心や体のバランスに影響するとされ、特に瞑想やヒーリングの場で曼荼羅アートが活用されることが増えています。

曼荼羅アートは見つめることで潜在意識にアクセスし、内なる静けさや整ったエネルギー状態を引き出すツールでもあるのです。

エネルギーの流れが乱れていると感じたとき、曼荼羅アートに触れることで心身のバランスが整いやすくなります。

👉 関連リンク:

描くこと=瞑想という現代的実践

曼荼羅アートを描くことは、思考を静め、今この瞬間に集中する「描く瞑想」として世界中で取り入れられています。

自分自身の内側と対話しながら点を打ち、線を重ね、模様を広げていく過程は、深いリラクゼーションや精神の浄化につながります。

心理学者のユングが説いた「ユング心理学」にも曼荼羅が登場します。

ユング自身の内定状態を表現した図がチベット密教の曼荼羅に似ていることを知り、自己理解を深めるためのツールとして治療にも用いています。

また、曼荼羅アートの繰り返しのパターンを描くことは、心の安定とストレス解消にも効果があるといわれています。

描くことで無意識に自分の心にアクセスし、内面の声を聴くことができるのです。

👉 関連リンク:

👉 関連リンク:

日常に曼荼羅を取り入れる方法

曼荼羅は特別なものでなく、日常の中で簡単に取り入れることができます。

たとえば、曼荼羅塗り絵を使ってリラックスしたり、インテリアとして曼荼羅アートを飾ったりすることで、空間に癒しの波動をもたらします。

また、スマートフォンの待ち受け画面に曼荼羅を設定するなど、日々の生活に取り入れることで、ふとした時に心を整えることができます。

日常的に曼荼羅が描かれた手帳やノートを使うことで、自分の内側と向き合う時間を生活の中に確保することもできます。

取り入れるものは、宗教画としての曼荼羅でも、アートとして描かれているものでも◎。

自分のお気に入りのもの、観ていて心が安らぐものを取り入れるとよいでしょう。

さらに、みずから曼荼羅アートを描けば、その時間は自分を見つめる時間になります。

本心からの願いに気づくきっかけになるはずです。

まとめ:曼荼羅の意味を深く感じよう

曼荼羅は、単なる装飾的な図形ではなく、古代から続く哲学的・宗教的な智慧が込められた深遠な図像です。

その構造や色彩・表現は、宇宙、心、悟りといったテーマに結びついています。

曼荼羅に触れることで、私たちは普段の生活では見過ごしがちな「心の声」や「内なる秩序」に気づくことができるのです。

仏教的な背景やスピリチュアルな意味は、曼荼羅アートへの理解を深め、自分自身の内面に向き合うきっかけになるでしょう。

曼荼羅、そして曼荼羅アートは描く人、見る人に癒しと気づきを与え続けるのです。